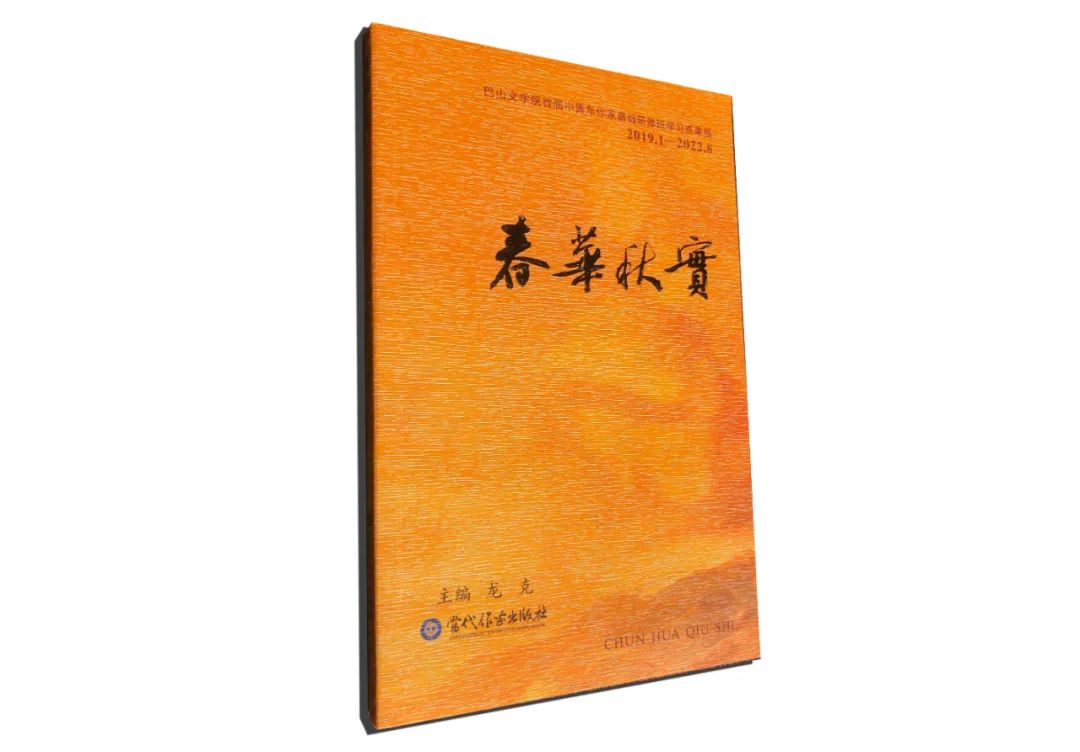

【春华秋实】巴山文学院首届中青年作家高研班学员成果展:蒋楠

三年来,学员们刻苦学习、勤奋创作,虚心向导师请教。巴山文学院努力搭建平台,做好服务、沟通、交流的桥梁与纽带。目前,高研班已完成全部培训任务,学员顺利结业。

辛勤不被辜负,付出终结硕果。现将学员们三年来的学习感悟、导师寄语、创作成果汇辑展示。从春华到秋实,这一幕一幕都是努力的见证,也是美好的回忆。

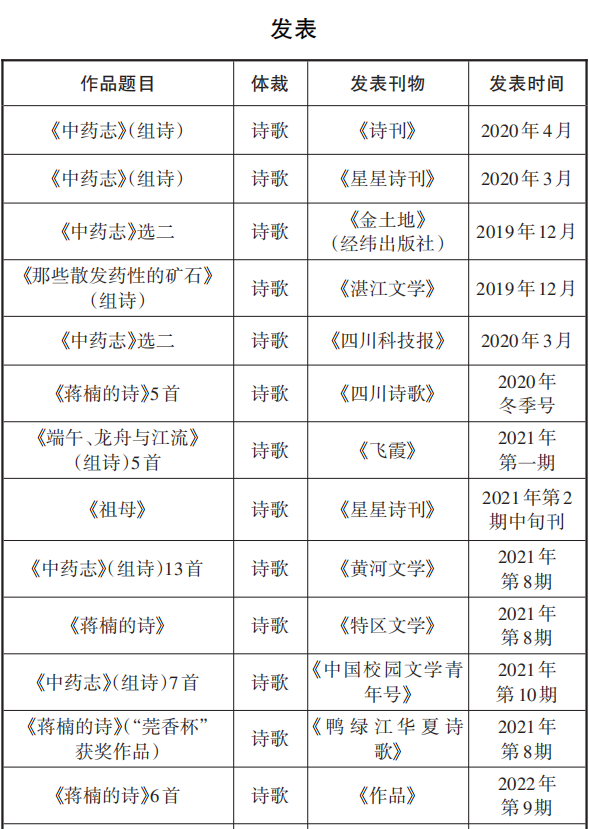

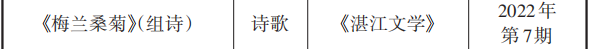

蒋楠读书认真,这几年的文章和诗作均有很大进步,其文正在努力的嬗变之中,其诗正在走向系统性,新诗创作和理论写作双管齐下,在不长的时间内取得了很好的成绩,需要真诚地祝贺。比如以中药为题的咏物诗,可谓大有创意,但也正合蒋楠之身份:他原本就是一名很出色的中医医师。如今,他正在向一位出色的诗歌批评者和出色的诗人迈进。

《中药志》对新诗的体式甚至具有开创作用。在进行创作的基础上进行新诗理论写作,这正是蒋楠的优势所在。建议蒋楠在写作《中药志》系列作品结束或行进过程中,可以以创作谈的方式,写一篇诗学理论文章,谈论物(比如某种中草药)如何入诗、围绕物组建起来的事如何入诗。因为有亲知的成分,也许可以解说得更为亲切。

优秀的文学批评者不仅要有辛勤的笔耕、创作的热情,更需要高迈的见识、深厚的积累。蒋楠在巴山文学院高级研修班学习的三年中,以饱满的探索精神深入到文学批评的肌理,追寻“内面的风景”,丰富了批评的“武器库”,增益了对于“文学”本身的理解与体悟。我们有理由相信,在未来的写作实践中,蒋楠将为文坛注入其特有的活力、精微的认识以及精彩的篇章。

导师

龚学敏熊焱王久辛

钟振振李朝全滕伟明

罗伟章彭程蒋蓝

周光秦川周啸天敬文东

学员

朱光明肖雪莲杜荣

陈安辉邱绪胜胡有琪

李荣聪郑清辉蒋娓

李明春蒋兴强唐端

张子牛邹清平彭明凯

曹文润朱映铮宋歌

谭仕海苟海泉石秀容

邓建秋李宗原冯远臣蒋楠

一键分享

热点新闻

-

1

《风雨中手牵手》!达州籍歌手张天龙创作的抗疫歌曲

159508 -

2

第一观察丨从三个关键词深悟总书记的“文艺观”

157350 -

3

渠县人为抗疫创作歌曲:《爱的坚守》

156427 -

4

习近平念兹在兹的人民文艺

155481 -

5

歌曲《初心永恒》 作词:谭波 作曲:赵鲜 演唱:吴春燕

154586 -

6

习近平为《复兴文库》作序言:在复兴之路上坚定前行

153189 -

7

总书记用这些古诗文“典”亮家国情怀

152203 -

8

文明之美看东方 | 增强历史自觉 坚定文化自信 习近平这样强调

151578 -

9

渠县报恩一校抗疫原创歌曲:生命的太阳

150839 -

10

习近平:增强文化自觉坚定文化自信 展示中国文艺新气象铸就中华文化新辉煌

149876