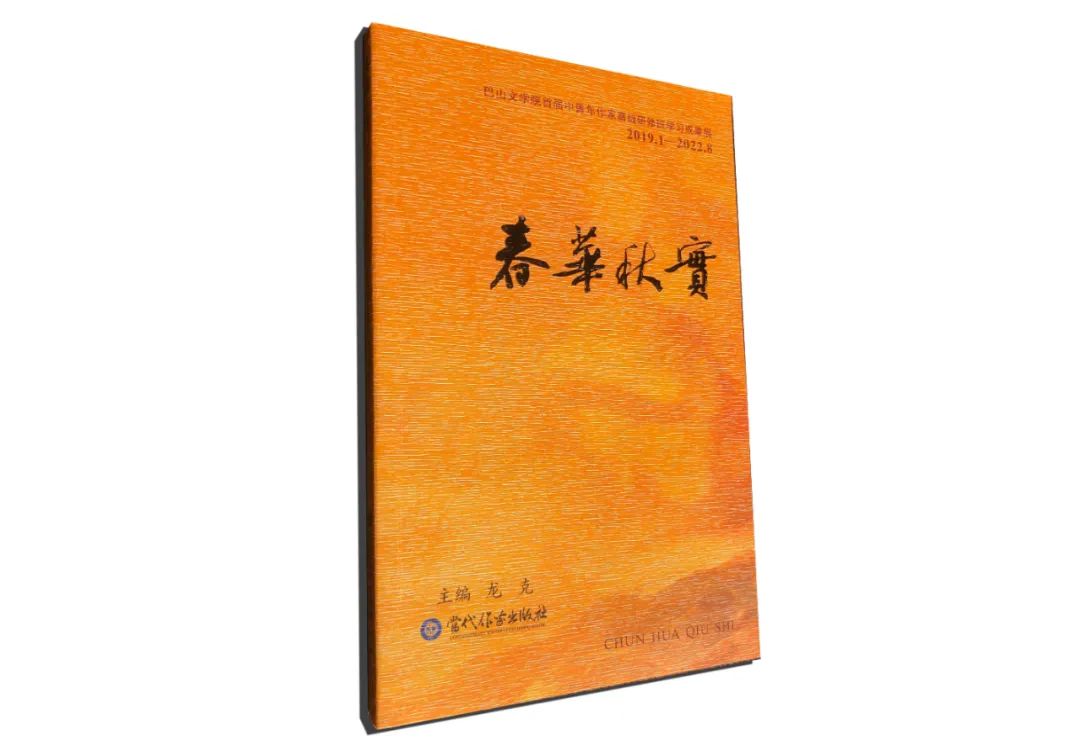

【春华秋实】巴山文学院首届中青年作家高研班学员成果展:朱映铮

三年来,学员们刻苦学习、勤奋创作,虚心向导师请教。巴山文学院努力搭建平台,做好服务、沟通、交流的桥梁与纽带。目前,高研班已完成全部培训任务,学员顺利结业。

辛勤不被辜负,付出终结硕果。现将学员们三年来的学习感悟、导师寄语、创作成果汇辑展示。从春华到秋实,这一幕一幕都是努力的见证,也是美好的回忆。

隐喻背后的时间香气与廓形

法国哲学家保罗·利科1975年出版的《活的隐喻》里,利科把隐喻看作一切意义的结构。其实他讲述了两种隐喻:包括一个直接的、首要的和字面上的意义;还包括一个间接的,附加的、转义而形象化的基于字面意义。具体点说,一种的总体意义的隐喻,一种是修辞的隐喻,这是中国诗人多使用者。

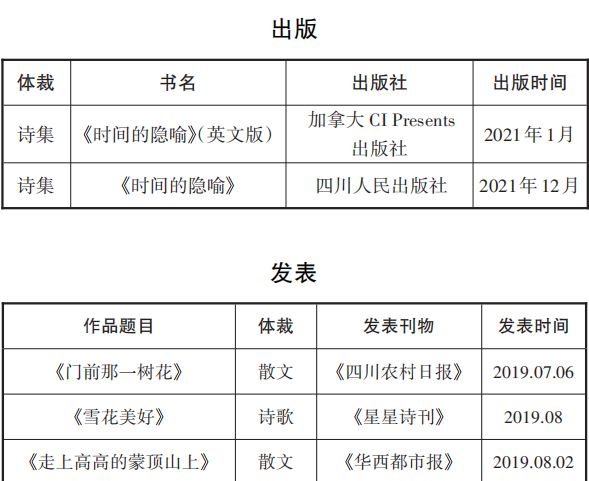

朱映铮的新作《时间的隐喻》,是对流淌在身心里的时间的书写与探寻。她的诗题诗既是对时间之水的带来的丰盛与缤纷的记录,也充满了对时间之波剥蚀生命中不洁之物的“立此存照”,整个诗情布满浓稠的生命情意与脉动。在这个意义上说,朱映铮的诗格是敞亮的,是生机跌宕的花园;她的意识趋于经典,他的二元对立式的思维,在诗歌里随处可见;她的文体处于古典诗情与当代口语的某种绞缠、背离、合谋的过程中,但由此带来了缤纷的诗歌景观。

人们总是依靠回忆来写作的,那些不确定的过去,是意欲改写并正在重新挥写的篇章。

太阳的金黄之骨,青草蔓延的春意,忽然之疼让诗人关闭了所有的窗户。《时间的隐喻》里,没有卡尔维诺笔下“树上的男爵”那样的形象,似乎更多的是那些出没花园的女人,重温冥念里不断生长的誓言,并用眼泪感谢那些在断口上继续长出叶脉的花草。

所以,她不会感谢那些不再回头的人,但会感激重放的花朵。

如今,只被冰霜教诲,不敢相信的迷途依然在每个日子。与希望对立,也许真实是更加充溢着希望。

我们已被切断旅程,用最后的种子之心去努力幻想一个生活的晨曦。天空也存有一丝不安,在我们举目四望时,对应着的是星辰的坚定。

我读着《时间的隐喻》,长夜陷入无语。大地的荣耀击伤着具有缺失的自我,在颤抖中回望……追随时间的无情,她掏出自己的全副善意。破碎之爱也会诞生一个圆满之夜,用久久不肯落脚的词语,借那一种隐喻之力,让自己获得安宁。

透过《时间的隐喻》,我们看到了隐喻背后的时间廓形,闻到了时间赋予的香气。这与她的价值观密切相关。其实,时间告诉我的,往往不一定是朱映铮心目中那般美好,那般清晰,那般容易铭记。因为在她笔下,时间与人的关系不是紧张而对峙的,虽然她也会慨叹时间的一去不回,但花朵的重现,取代了往事的重现,造成了她对物的无比亲近,使她讴歌自然且自足的生命样态。比如在《你来主外,我主内》里,这样写道:“等你带着收获与秘密回来,饭在锅里,我在床上。”

《徒然草》说:“想起温存于心头的岁月,虽还没忘记那动情感人的话语,但那人却很快隔阂于我离我而去。这般司空见惯,实在比同亡人死别,更令人悲伤。”

其实大可不必这般悲伤,把误解提到这个高度。圆凿方枘,就是一个人的榫头永远找不到合意之穴,这个世界的诗意从来就不是榫卯结构体系予以体现的。所谓隔阂,其实也不必说得这般文雅,但是不可纠正的误解赋予了事物充满诱惑的晕光。而不断的误解造成了我的全部人生。吉田兼好说的这一句话,更值得我们铭记:面对与人与事物诀别,“风未尽花已落去,人心也是一样。”

导师

龚学敏熊焱王久辛

钟振振李朝全滕伟明

罗伟章彭程蒋蓝

周光秦川周啸天敬文东

学员

朱光明肖雪莲杜荣

陈安辉邱绪胜胡有琪

李荣聪郑清辉蒋娓

李明春蒋兴强唐端

张子牛邹清平彭明凯

曹文润朱映铮宋歌

谭仕海苟海泉石秀容

邓建秋李宗原冯远臣蒋楠

一键分享

热点新闻

-

1

《风雨中手牵手》!达州籍歌手张天龙创作的抗疫歌曲

159508 -

2

第一观察丨从三个关键词深悟总书记的“文艺观”

157350 -

3

渠县人为抗疫创作歌曲:《爱的坚守》

156427 -

4

习近平念兹在兹的人民文艺

155481 -

5

歌曲《初心永恒》 作词:谭波 作曲:赵鲜 演唱:吴春燕

154586 -

6

习近平为《复兴文库》作序言:在复兴之路上坚定前行

153189 -

7

总书记用这些古诗文“典”亮家国情怀

152203 -

8

文明之美看东方 | 增强历史自觉 坚定文化自信 习近平这样强调

151578 -

9

渠县报恩一校抗疫原创歌曲:生命的太阳

150839 -

10

习近平:增强文化自觉坚定文化自信 展示中国文艺新气象铸就中华文化新辉煌

149876